昨早醒来,见“荆门文学作者联盟”群发帖甚频,好像是在凭吊一位过世的文友。平时不太看微信群信息的我,出于好奇,还是点进了群。“张所长一路好走!”一串这类的悼念词映入眼帘。张所长?是德宏兄吗?我潜意识冒出了这样一个念头,神经也立马紧张起来。结果,不出所料。

不知什么时候,我与德宏兄互加了微信。他的微信名叫老树。为啥取名老树我不得而知,或许是与荆门城北的松树栎树有关吧。记忆中,德宏写过关于北山松树、栎树坚硬、倔强、不屈风格的文章,他是否借松栎在隐喻自己的性格呢?

我与德宏兄的微信交流,截止在今年的8月5日上午07:42。近年来,我虽然不常看微信朋友圈,也不爱每天发晨问信息,但是却有自己对朋友特别关注的方式。与我有微信的朋友,凡是我特别关注的,只要是在微信运动圈,我就会拉入“我关注的人”。我以为,生命在于运动。通过运动,我可以关注到朋友的出行情况和身体状况。还有,每个人都建立了自己的运动习惯,通过掌握一个人的运动规律,也可观察到一个人工作、生活、健康、情绪的变化。荆门是我生活了20年的地方,尽管我离开那里已有30年了,但是那里的朋友是我永远的惦记。自从有微信后,只要是互加了微信,并在运动圈里,都会是“我关注的人”。不论他们每天运动多少步,我都会给他们点赞。意在表示我对朋友的关注和问候,同时,也提醒朋友要多运动,加强身体锻炼。

8月份后,我发觉德宏兄“微信运动”的步数越来越少,有时为0。大概是去年七八月间吧,华裔诗人程宝林回国到荆门,张四海大哥接待宝林,特邀了德宏作陪。当我在宝林微信朋友圈看到他们的合影时,几乎认不出德宏了。德宏兄不再是记忆中面阔气昂的那种模样,面貌大变,双眼干涩,形容枯槁,令我惊讶。我想,德宏兄的身体现在是不是越来越不好了呢?8月4日,他的步数仅有39。我微信给他:“老兄,最近身体咋样?连续几天步数很少喔”。他第二天上午07:31回复我:“兄弟好!我因病长期住院治疗。”我们这次微信交往后,他生命的波长就永远止在了2024年9月1日。

我与德宏相识于上世纪八十年代。那时,荆门刚刚由县改市,不久又升格为地级市。从1949年以来,中国最具活力与朝气的年代当属二十世纪八九十年代。解放思想,改革开放,为沉闷了30年的中国带来了一缕新风,全国各地呈现出朝气蓬勃、百废俱兴的景象。具有悠久历史的荆门古城也是一样,在改革开放的强劲春风吹拂下,焕发出了前所未有的青春活力。由于荆门成为以石化、建材等产业为龙头的新兴城市,引进了大批大中专毕业生,为古城荆门注入了大量的新鲜血液。本地才俊和分配来的学生,积极向学,联袂奋进,成为荆门新兴城市最活跃的中坚力量。荆门各条战线,各个领域出现学文化、学技术的新风气,呈现出你追我赶的学习热潮。新闻报道、文学艺术也成为年轻人热衷的业余爱好。张德宏就是在这期间成长起来的首批本地青年才俊之一。我也因为爱好新闻写作和文学创作,与诸多文友成为朋友。在这批人中,我是受益者之一,他们既是我的朋友,又是我的老师。由此,我从一名建筑工人,走上了以文字为生的人生之路。

1992年,武生智离开荆门,德宏接任《作家林》主编。我因为主持《荆门日报》龙泉副刊之故,被纳入市作协理事,与德宏有了更多的交集。1993年,由德宏主持在中国文联出版社为荆门文学圈出一套丛书。有德宏的小说,我的散文和平琳、昌伦的诗歌。文稿发排后,我得到一本散文集《寻梦》样书。就在这年底,我突然决意去南方。我告知德宏,书我就不出了。德宏接任《作家林》主编后,在办刊风格上由原来的纯文学,偏向兼容通俗,他是想让文学更好地与大众对接,成为更多读者喜爱的读物。在这一点上,我持有不同看法。我不是否定通俗文学,而是强调和明确杂志的定位。我在《荆门日报》主持副刊的时候,除了“文明湖”副刊外,为了兼容通俗性的文化稿件,我请示领导另开辟了《荆楚风》文化副刊。记得“荆楚风”刊名,是我请来荆参加“华夏艺林节”的著名书法家米南阳先生题写的。我调广东工作后,这个栏目好像没有继续开办下去。有缘的是,后来我听说荆门群艺馆创办了一份文化类的杂志,刊名就叫《荆楚风》,德宏是主编。我不知道,在取这个刊名时,我在荆门日报开办的“荆楚风”文化栏目对德宏兄是否有过启示作用。听荆门的朋友告诉我,说《荆楚风》杂志还用过我的一篇长文《莫愁前路无知己——程宝林及其诗文》。那时,我还不知道荆门有本这样的杂志,肯定不是我的投稿。其实,到南方后,我已经没有对外投稿的欲望和习惯了,虽然写些文字,但大都是因为保持了爱好和写作习惯,写好后也只是放到博客里作为纪念和保存。偶有在外发表文章,大多数是稿约或具有目的性的稿件。后来,德宏知道这件事后,他说这不是在他任内时的事,他说他要编辑部寄份杂志给我。我曾写过荆门市老领导肖杰玉的一篇文章,我把肖市长的名字写成了“肖洁玉”,他看后,给我指出:在我的记忆中,是肖杰玉吧?从这些细微的小事上,可以看出德宏兄做事还是那么一贯的精细与认真。

在“荆门文学作者联盟”里,我看到不少朋友对德宏兄培养新秀、提携晚辈给予了高度评价。这一点,我也深有感受。1996年我妻子从学校毕业不久,她的一篇2万多字的小说《伤感时节》发表在《作家林》1—2期(总24期)的重要位置上。小说演绎了即将毕业的大学生对生活热爱,对前途迷茫,对人生思考的故事。情节波折,场景有趣,当我读到那篇小说时,被女友的才情所深深打动,也被德宏兄大胆选用新人稿件的胆识所深深折服。听我妻子说,那时她除了写小说、散文外,还喜欢写歌词,有好些歌词,也经常被群艺馆的一本音乐类杂志采用。这些都是德宏兄培养新人,繁荣荆门文化的具体行动与作为。

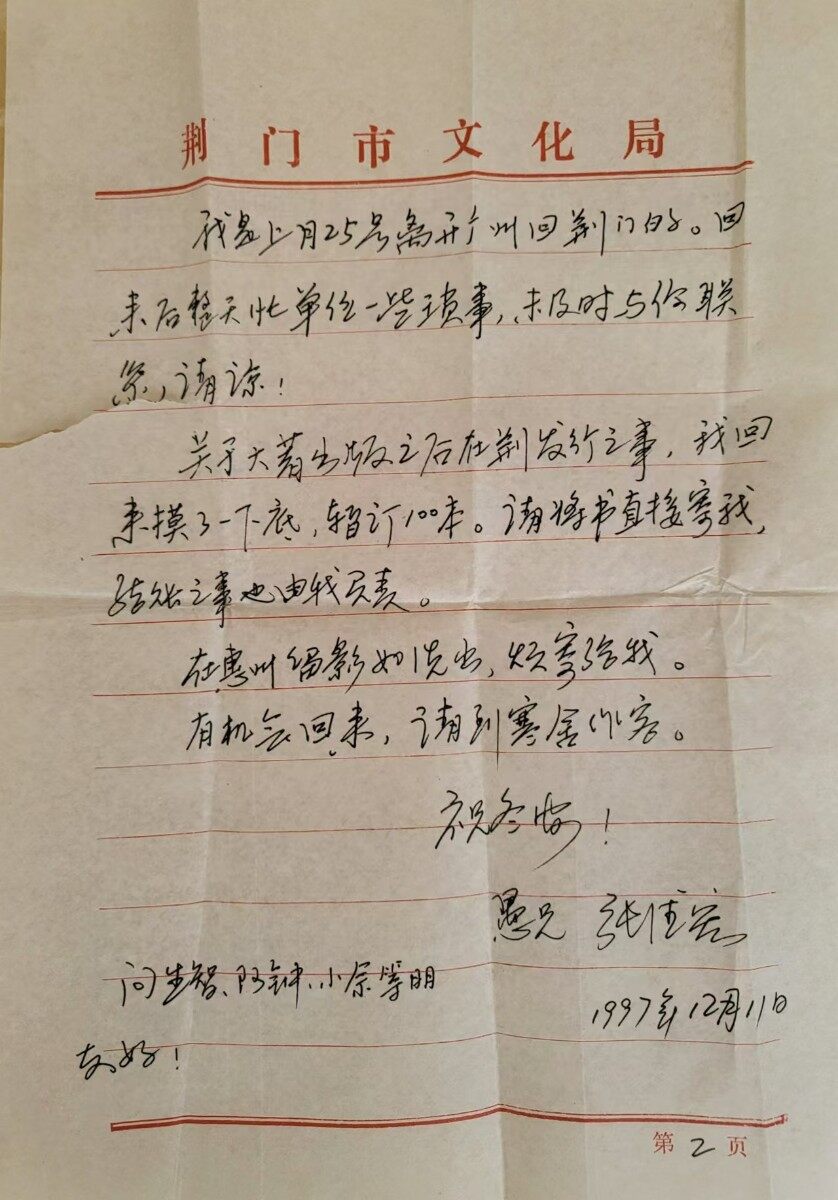

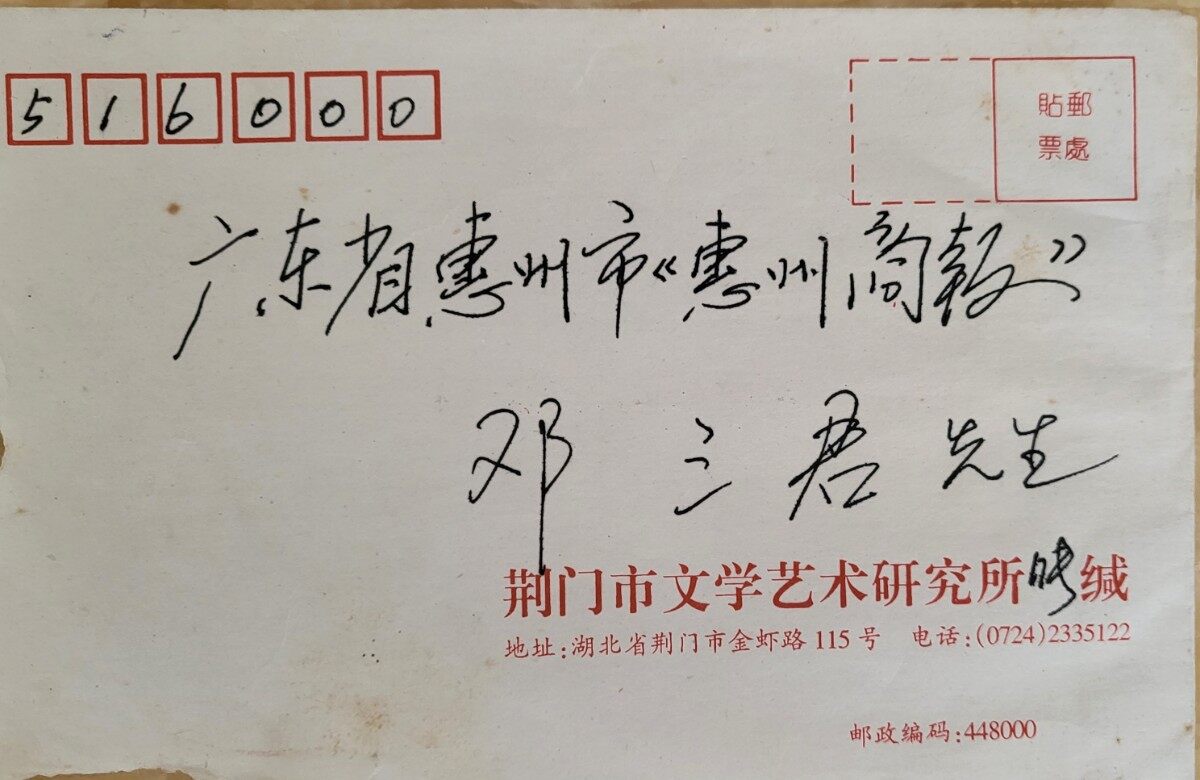

大概是1997年吧,我被惠州市工商局引进不几年,德宏到访惠州。我带他游览了西湖,那时条件并不好,可是在德宏兄看来发展得很不错。他回荆门后还专门给我来信表示致谢,并赞赏我有勇于开拓的精神。前几年清理书房时,重读了那封信,我这才想起德宏曾到过惠州的事。现在临时临急去找那封信,又不知收藏到哪里去了。

有一段时间,德宏通过微信告诉我他在重庆带孙子。通话中,听得出他的精气神挺好,声音还是那么洪亮。他说过些时会回荆门,如果我回荆门一定要告知他,叫几位朋友聚聚。2018年秋月间,我收到德宏寄来的一套5本《张德宏文集》。平时不爱上微信朋友圈的我,也专门上了德宏的朋友圈。他背臂敞衣,宽额大脸,充满自信,倒是他那一头银发让我感叹岁月的残酷和拼搏人生的艰辛。在我看来,德宏兄的那一头银发,就是他人生智慧的丰硕结晶了。翻读德宏的这些书,有很多文章我都熟悉,感到亲切。那是我在荆门时他的手笔。尤其是《北山游击队》,在生智任《作家林》主编时,开过多次研讨会,后来在《作家林》杂志重头推出。因了这篇文章,我自然想起当年在一起探讨文本的陈士清、李诗德、张乃斌、雷立、刘义忠、王君、金成海、刘鸿冰等文友们。

后来,从荆门传来消息,说德宏兄患有重疾,还说在他生病之前,他的儿子已经离开人世。今年春节前夕,我在“荆门文学作者联盟群”看到荆门作协搞的一场迎新晚会视频,好友本俊与德宏坐在一桌。德宏穿一件皮衣,头戴绿色军帽,帽子的中间还缀着一颗红五星。看到德宏面容,我还是心头一紧。我向本俊打听德宏的身体状况。本俊告诉我:“他先得了直肠癌,术后尚可,不期又染食道癌,已至晚期。他心态尚好,然沉疴难敌,料不久于人世。我们常陪他打牌,以尽兄弟之谊。”读了本俊兄的来言,我很是惭愧,也很是感激!

现在,德宏兄真的走了,我们的约定却一次都没有兑现。来广东30年,我也多次回到荆门,但都是来去匆匆,难有停歇的脚步,我们一次都没有在荆门重逢。原打算等妻子退休后,回荆门好好住段时间,见见老友,叙叙旧事,可是正如家乡文学群的朋友所说“世间再无张德宏”,我的人生的的确确少了一位可以交流的朋友和老兄。从文学传承上讲,这话并不对,但是从个体生命来说,这是实话,大实话。当我们对酒当歌的时候,当我们胡吹海侃的时候,哪里还叫得来德宏兄呢!我与德宏,虽居两地,相隔千里,好在科技发达,我们有电子平台互通往来,也算延续了几十年的兄弟感情和友谊。

邓三君于2024年9月3日18:20于闻之居

张德宏与邓三君的书信影印件